Le livre de Svetlana Gorshenina intitulé Photographies de la région du Turkestan au XIXe et au début du XXe siècle. Les “guerres des mémoires” entre orientalismes, nationalismes et discours décoloniaux sur Facebook (2017-2019) possède une double nature. D’une part, il s’agit d’une étude académique, d’autre part, il reflète les mœurs qui prévalent sur Facebook et, plus généralement, dans la société contemporaine. Il s’avère que les personnes qui discutent de l’histoire du Turkestan russe, représentée dans des photographies et des cartes postales, éprouvent parfois des sentiments si intenses que de véritables « guerres des mémoires » et « flamewars » ont lieu sur les réseaux sociaux. Dans le feu de l’action, les participants aux discussions s’accusent mutuellement de tous les péchés mortels, affirment que leur adversaire a « du pilaf à la place du cerveau » et passent du russe à l’anglais dans le seul but d’offenser leur interlocuteur.

Il est intéressant de noter que le livre de Svetlana Gorshenina aborde non seulement l’histoire du Turkestan russe (également connu sous son nom officiel de gouvernorat général du Turkestan ou la région du Turkestan [Turkestanskij Kraj]), l’histoire de la photographie dans la région et les mœurs des utilisateurs de Facebook, mais aussi les tendances sociales. Qui aurait pu imaginer que, selon le rapport de l’UNICEF sur l’Ouzbékistan pour les années 2018-2020, Internet était considéré dans ce pays comme « un endroit dangereux où l’on “perd son temps”, où l’on est exposé à la “mauvaise influence” […] des idées et du mode de vie occidentaux qui enfreignent les traditions locales ». Combien de personnes en dehors d’Ouzbékistan savent-elles que, dans cette république moderne et en plein essor, certaines femmes doivent demander la permission à leurs parents ou à leur mari pour accéder à Internet ?

Le livre décrit également des conflits tout à fait prévisibles, opposant d’un côté des citoyens nostalgiques des époques tsariste ou soviétique, et de l’autre des patriotes nationalistes estimant que l’Empire russe et l’Union soviétique n’ont rien apporté de bon à la région. Les premiers utilisent comme argument la célèbre phrase attribuée à l’humoriste Mikhaïl Zadornov : « Les barbares russes ont envahi les kishlaks, les aouls et les hameaux, laissant derrière eux des villes, des bibliothèques, des universités et des théâtres ». Les seconds rappellent, non sans raison, la cruauté des conquérants. Il est intéressant de noter que la nationalité joue ici un rôle secondaire : parmi les défenseurs de l’Union soviétique et de la Russie, on trouve aussi bien des Russes que des représentants de tous les peuples d’Asie centrale.

Les discussions sur Facebook révèlent des faits historiques méconnus, mais intéressants pour un large public. Par exemple, durant la Grande Guerre patriotique, le célèbre acteur soviétique Leonid Bronevoï jouait de la contrebasse dans le restaurant de l’hôtel « National » de Tachkent. On peut également citer l’histoire des multiples transformations du square Konstantinovski (aujourd’hui square Amir Temur), notamment l’histoire d’un prisonnier de guerre autrichien nommé Gatsch ( ?) que les bolcheviks ont contraint, en 1918, à réaliser un buste de Lénine pour décorer le square. Auparavant, Gatsch, qui éprouvait manifestement une forte aversion pour les bolcheviks, avait refusé de réaliser la statue d’un ouvrier brandissant un drapeau rouge. Il ne parvint toutefois pas à se soustraire à la réalisation du buste de Lénine. L’ingénieux Autrichien fabriqua alors Lénine dans un matériau de si mauvaise qualité que l’oreille du chef du prolétariat mondial tomba dès la première pluie.

Une autre histoire intéressante est liée à la mosquée Ukkocha, rue Samarkand-Darbaza. Dans une discussion d’une photo de la mosquée, l’un des membres d’un groupe thématique a partagé une légende datant de l’époque soviétique : on raconte qu’il avait alors été décidé de démolir la mosquée, mais que personne n’osait franchir le pas. Finalement, un homme courageux se présenta, monta dans un bulldozer et se dirigea vers la mosquée. Cependant, il ne put arriver à destination, le bulldozer étant tombé en panne en cours de route.

Ce livre, qui regorge de faits méconnus, de débats animés et de joutes verbales, est avant tout une étude scientifique. C’est précisément sur l’aspect journalistique et scientifique de cette étude que Fergana s’est entretenue avec son auteure, Svetlana Gorshenina.

— Votre livre se situe à la croisée de l’Histoire, de l’art (à savoir l’art photographique) et de la sociologie. Qu’est-ce qui explique une telle diversité ?

— L’apparition de cette « triade » est liée à la façon dont mon intérêt pour ce sujet s’est développé. Au départ, je m’intéressais exclusivement à l’histoire de la photographie, non pas du point de vue d’une collectionneuse, mais de celui d’une historienne : il était important pour moi de comprendre le contexte historique de l’apparition de la photographie dans la région du Turkestan, les scénarios de sa diffusion et son rôle dans l’établissement du régime colonial de l’Empire russe en Asie centrale. Bien entendu, les qualités esthétiques de la photographie étaient également importantes pour moi en tant qu’historienne de l’art, car la photographie a largement déterminé le cadre dans lequel s’est formée l’image visuelle du Turkestan.

À l’instar de la peinture, la photographie a élaboré les clichés visuels de la nouvelle colonie russe, qui devait se développer rapidement selon les scénarios de la modernité européenne importée par la Russie. Compte tenu de la difficulté d’accéder aux collections des archives et des musées, j’ai également cherché d’autres moyens de voir les photographies du Turkestan russe.

Internet est devenu l’une de ces sources. On y trouvait aussi bien des collections numérisées d’institutions publiques que des photographies provenant de collections privées, et même d’énormes bases de données telles que pastvu.com, où des milliers de photographies et de cartes postales sont mises en ligne sans aucune restriction. Une autre source extrêmement prolifique était Facebook, où diverses photographies circulaient librement ; plusieurs groupes spécialisés, ayant pour objectif la publication et l’attribution de photographies, se sont révélés particulièrement importants à cet égard.

Après avoir rejoint ces groupes, j’ai rapidement remarqué que je m’intéressais davantage aux débats dans les commentaires sur les photographies qu’aux photographies elles-mêmes. C’est alors que, à ma grande surprise, l’anthropologue qui sommeillait en moi s’est réveillée et, en accord avec l’historienne des idées que je suis habituellement, a tenté de comprendre les mécanismes de ces débats et d’expliquer leur logique interne.

La sociologie, qui allait initialement de pair avec les statistiques dans cette étude, est apparue plus tard, lorsque j’ai tenté de dresser le portrait-type des « gardiens de la mémoire », dont le rôle était essentiel dans ces débats sur les photographies anciennes. En étroite collaboration avec l’anthropologie, la sociologie m’a aidée non seulement à observer les pratiques sociales et les interactions dans cet espace en ligne, mais aussi à comprendre et à décrire la manière dont des groupes de personnes différentes (par leur âge, leur origine sociale, leur niveau d’éducation, leur lieu de résidence, leurs compétences linguistiques, etc.) construisent, interprètent et, en fin de compte, défendent avec acharnement des récits historiques et culturels complètement différents.

Inauguration du monument au général von Kaufmann à Tachkent le 4 mai 1913. Extrait de l’album de V. A. Tresviatski « Vues du Turkestan ». Archives de Svetlana Gorshenina

Inauguration du monument au général von Kaufmann à Tachkent le 4 mai 1913. Extrait de l’album de V. A. Tresviatski « Vues du Turkestan ». Archives de Svetlana Gorshenina

Chaque utilisateur a joué son propre rôle dans ces discussions et ces échanges, en prenant parti pour l’une ou l’autre des interprétations du passé à partir des photographies. Il était intéressant de voir comment, au fil de ces conversations, se formait une vision très spécifique, permettant de voir le passé impérial à travers l’expérience soviétique et une post-mémoire héritée de différentes sources. Le résultat de cette observation des photographies accompagnées de commentaires a été une sorte de Turkestan russe qui n’a jamais existé dans la réalité, mais qui est reconnaissable par tous et profondément apprécié.

— Dans votre livre, vous écrivez que les éditeurs européens évitent les publications en russe et que les maisons d’édition russes émigrées préfèrent la poésie, la littérature et les essais d’opposition aux recherches universitaires. Question inattendue : peut-on actuellement publier, en Europe, un livre en russe sans vouer aux gémonies le régime de Poutine ? Ou bien est-ce le billet d’entrée pour la publication d’un livre ?

— Le « billet d’entrée » dans les maisons d’édition occidentales n’est pas la condamnation de Poutine, mais la qualité de la recherche et la langue dans laquelle elle est rédigée. À l’heure actuelle, seules deux ou trois maisons d’édition en dehors de la Fédération de Russie sont capables de travailler sérieusement avec des textes universitaires en russe. Pour moi, il était important que mon livre soit disponible en russe, même si deux de ses parties avaient déjà été publiées en français et en anglais. Je voulais que cette analyse des débats sur Facebook parvienne à leurs participants, non pas pour apaiser ces « guerres des mémoires », mais pour montrer leur caractère entièrement artificiel. C’est la raison pour laquelle je me suis adressée à Academic Studies Press, qui est aujourd’hui l’une des plus grandes maisons d’édition universitaires en Occident, capable d’assurer une publication de haute qualité et de diffuser le livre auprès d’un large public, notamment en proposant les ouvrages en accès libre. Je tiens à les remercier une nouvelle fois pour leur travail minutieux sur mon texte.

La publication de recherches universitaires en russe en Occident n’est donc pas une question de « trahison » ou de posture politique, mais avant tout une question d’adaptation de l’infrastructure éditoriale, de possibilités de soutien éditorial et de diffusion. Il est tout à fait possible que dans quelques années ou quelques décennies, le besoin de telles maisons d’édition russophones disparaisse, soit parce qu’il sera à nouveau possible de publier des textes scientifiques sans censure en Russie, soit parce que les scientifiques russes émigrés, ou même leurs disciples, passeront définitivement aux langues occidentales, en premier lieu l’anglais.

— En étudiant les groupes thématiques Facebook consacrés à l’histoire du Turkestan, vous évoquez la nostalgie de nombreux habitants actuels de l’Asie centrale pour l’époque soviétique, voire tsariste. Cette nostalgie peut-elle constituer le fondement d’une sympathie des citoyens des républiques d’Asie centrale pour la Russie, indépendamment de la politique étrangère menée par cette dernière ?

— Il n’existe pas d’Asie centrale unifiée, peuplée de citoyens partageant tous les mêmes opinions, et il s’agit là d’une des idées principales du livre. Chaque personne a sa propre forme de nostalgie, et ces expériences individuelles ne peuvent que partiellement se recouper avec les nostalgies officielles (que Svetlana Boïm définit comme « restauratrices ») véhiculées par les États de la région et influençant inévitablement l’attitude des gens envers la Fédération de Russie.

Le livre n’a pas de centre unique : les positions analysées appartiennent à des personnes vivant dans différents pays, et même au sein d’un même pays, la perception du passé impérial et soviétique, ainsi que de la Russie actuelle, peut être diamétralement opposée, se situant à différents points de l’amplitude, du rejet catégorique à la sympathie. Ces contradictions internes rappellent l’incohérence des États d’Asie centrale eux-mêmes dans leur politique à l’égard de leur voisin du nord.

Théâtre Moulin rouge de Max, Tachkent. Éditions I.A. Beknazarov, Tachkent, années 1900-1910. Archives de Sergueï Priakhine.

Théâtre Moulin rouge de Max, Tachkent. Éditions I.A. Beknazarov, Tachkent, années 1900-1910. Archives de Sergueï Priakhine.

Cependant, la nostalgie personnelle n’est pas toujours politisée. Pour beaucoup, elle est avant tout liée à des souvenirs personnels de jeunesse, ou bien à ce qui se transmet de génération en génération, à la « post-mémoire » des parents, des proches et des amis de la génération précédente. Cette « post-mémoire » façonne des images de stabilité, de sécurité ou d’égalité sociale associées à certaines périodes du passé. Cependant, l’attachement émotionnel à l’époque soviétique ou tsariste n’implique pas nécessairement une loyauté politique envers la Russie contemporaine et coexiste souvent avec une critique du régime de Poutine.

Il existe également un sous-groupe spécifique, composé principalement de « non-autochtones » d’Asie centrale qui ont quitté la région après l’effondrement de l’URSS pour s’installer en Russie. C’est peut-être parmi eux que la nostalgie est la plus forte, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils soutiennent automatiquement le régime russe actuel ou qu’ils le rejettent catégoriquement : leurs positions, comme celles de tous les autres groupes, sont hétérogènes.

Dans l’ensemble, la nostalgie que j’analyse dans mon livre est le produit d’un espace complexe et dynamique d’identités et d’attachements émotionnels. Chaque personne et chaque réseau en ligne, chaque « bulle » construit sa propre relation au passé et au présent, et c’est précisément cette multiplicité qui rend l’Asie centrale si intéressante à analyser.

— Vous évoquez les « guerres des mémoires » qui se déroulent sur les pages des groupes thématiques Facebook. Ces guerres se livrent sur des sujets historiques, révolus depuis longtemps. Des conflits éclatent alors entre les membres de ces groupes, accompagnés d’insultes mutuelles et de références à la période coloniale de l’Empire russe et de l’URSS, ainsi qu’à la situation politique actuelle. Dans ces querelles, la tension atteint un niveau exceptionnellement élevé. Il s’avère que débattre sur l’histoire, d’une part, et sur la politique, d’autre part, devient pour les gens beaucoup plus important qu’aborder les questions de leur existence quotidienne. Pourquoi cela se produit-il ?

— Je ne formulerais pas la question de cette manière. Les sujets quotidiens ont bien sûr toujours été importants, mais le livre traite de communautés Facebook spécifiques dans lesquelles le sujet principal des discussions n’est pas les crèches, le climat, l’urbanisme ou les recettes de cuisine, pour lesquels il existe des groupes distincts. Ici, on discute précisément de vieilles photos.

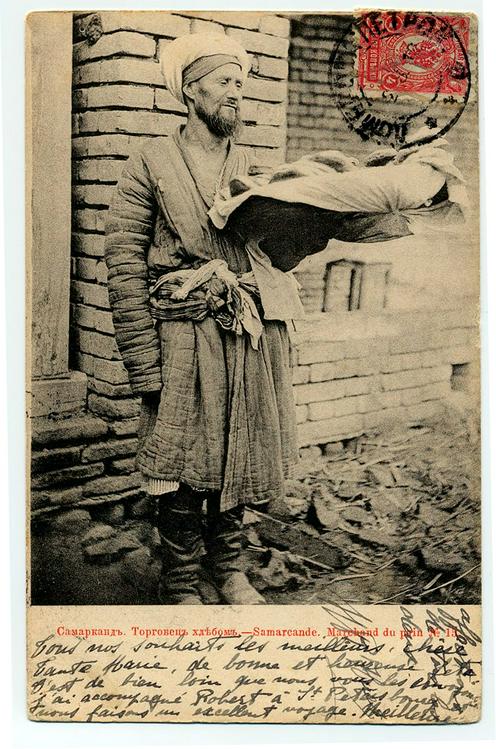

Marchand de pain, Samarcande. Carte postale de l’éditeur « Scherer, Nabholz & Cie », années 1900-1910. Collection François Guichard. Archives de Svetlana Gorshenina

Marchand de pain, Samarcande. Carte postale de l’éditeur « Scherer, Nabholz & Cie », années 1900-1910. Collection François Guichard. Archives de Svetlana Gorshenina

Les membres de ces groupes constituent une catégorie sociale particulière : ce sont des personnes plus ou moins passionnées par l’histoire et sa représentation dans les photographies. Pour eux, la photographie n’est pas seulement une image, mais un prétexte et un catalyseur pour aborder des questions historiques, culturelles et identitaires complexes, ce qui conduit presque inévitablement à des discussions politiques.

Dans ce contexte, la politique n’est pas une fin en soi. Elle émerge « naturellement » des conversations sur l’histoire, car le passé et le présent de la région sont étroitement liés, et l’expérience historique est souvent directement liée aux identités actuelles ainsi qu’aux problèmes internationaux.

Cela dit, rien n’empêche les participants de mêler des conversations sur des sujets « sérieux » à des discussions sur des thèmes du quotidien. De telles comparaisons surgissent d’ailleurs constamment : en discutant de photographies historiques, les gens comparent le niveau de verdure des villes, les caractéristiques de l’urbanisme, les changements climatiques, les prix – en somme, tout ce qui est directement lié à leur quotidien et à leur expérience personnelle.

— Vous écrivez que lors des discussions sur Internet, les normes standard d’interaction interpersonnelle développées par la culture humaine disparaissent. À leur place, une impolitesse excentrique et non dissimulée apparaît très rapidement, presque à partir de rien. Ne pensez-vous pas que cette attitude s’est déjà propagée ou se propage dans la vie quotidienne ? Et si oui, quel danger cela représente-t-il pour nous ?

— D’après ce que je comprends, il n’existe pas deux mondes distincts, le réel et le virtuel : ils sont étroitement liés et découlent constamment l’un de l’autre. La pratique de la « grossièreté en ligne » n’est pas tant une caractéristique unique d’Internet qu’une forme exacerbée des modèles sociaux et émotionnels qui existent également dans la communication hors ligne. La cruauté et la violence sont malheureusement des compagnons de longue date de la société moderne, et les guerres de ces dernières années n’ont fait qu’élargir leur champ d’action, rendant notre langage plus agressif, plus polarisé et beaucoup plus chargé de grossièretés.

Dans le même temps, l’espace en ligne accélère et renforce ces processus : il rend les conflits sociaux visibles, élargit l’audience, enregistre instantanément les mots et les réactions – la « honte en public » est visible par tous et immédiatement. Tout cela influence la perception des normes de communication, augmentant le niveau de confrontation, l’intensité émotionnelle et l’attente d’une « réponse immédiate ».

De telles habitudes en ligne se répercutent également sur le comportement hors ligne, modifiant les modes d’interaction entre les individus ainsi que leur perception des frontières sociales. Il se crée alors une sorte de cercle vicieux dans lequel les mondes réel et virtuel s’influencent sans arrêt, relevant à chaque fois le niveau de cruauté.

— Vous avez mentionné qu’un chercheur en réseaux sociaux pouvait être un ethnographe numérique, un archéologue numérique, etc. Quel était votre rôle dans ce cas précis, ou plus précisément, quel était votre rôle principal ?

— Comme je l’explique dans mon livre, au cours de mes recherches, j’ai joué plusieurs rôles à la fois : j’étais à la fois ethnographe, anthropologue et sociologue, tentant de comprendre les différentes manières de socialiser, les mécanismes des discussions en ligne et les principes de création de bulles d’information spécifiques ; j’étais une archéologue en ligne, analysant des discussions complexes et ramifiées et dressant une typologie des répliques et des jugements ; j’étais une historienne analysant de manière critique les constructions historiques créées en ligne ; j’étais une informaticienne analysant les algorithmes et les fonctionnalités de Facebook ; j’étais une politologue spéculant sur la manière dont la situation politique actuelle influence la perception de l’histoire locale et mondiale et les processus de post-colonisation et de décolonisation ; j’étais une historienne de l’art décrivant la photographie du point de vue de sa construction et de sa valeur artistique...

Chaque étape de mon travail exigeait simplement des approches spécifiques. Dans ce livre, je me suis néanmoins principalement cantonnée à mon rôle d’historienne des idées, cherchant à comprendre la manière dont les concepts et les représentations du passé se forment, sont discutés et se transforment dans l’environnement numérique, créant ainsi différentes interprétations de l’histoire populaire.

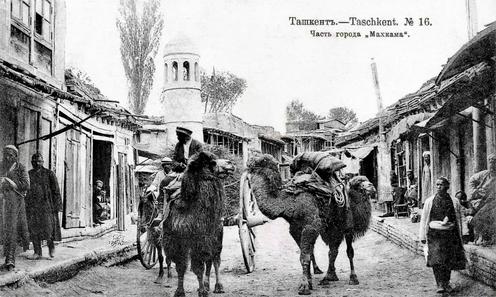

Tachkent, quartier « Makhkama ». Carte postale. Éditions A. S. Souvorine & Cie. Phototypie « Scherer, Nabholz & Cie », Moscou, 1912-1915

Tachkent, quartier « Makhkama ». Carte postale. Éditions A. S. Souvorine & Cie. Phototypie « Scherer, Nabholz & Cie », Moscou, 1912-1915

— Selon vous, pourquoi la dichotomie « centre-périphérie », « empire-provinces », dans laquelle la Russie est l’empire et les républiques d’Asie centrale sont les provinces, persiste-t-elle dans l’esprit des habitants d’Asie centrale ?

— Probablement parce que, même si plus de 30 ans se sont écoulés depuis la chute de l’Union soviétique, nous continuons à parler d’espace « post-soviétique », ce qui reflète également la persistance du schéma mental « centre-périphérie ». Cette dichotomie persistante repose sur un ensemble de facteurs divers : la mémoire des générations précédentes, les structures administratives et sociales héritées, les liens macroéconomiques et les dépendances géopolitiques.

Il ne faut pas non plus négliger l’influence des médias russes, une certaine proximité culturelle remontant à l’époque soviétique, la fonction du russe en tant que lingua franca la plus répandue, ainsi que les liens éducatifs et professionnels. Tout cela continue de renforcer la perception de la Russie comme centre et des républiques d’Asie centrale comme périphérie, malgré l’indépendance politique de ces dernières.

— Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans votre étude ?

— La fragilité des relations humaines, qui peuvent être facilement rompues suite à des altercations en ligne apparemment insignifiantes. Une seule question mal posée peut rompre des liens qui semblaient solides dans la vie de tous les jours.

-

17 Novembre17.11

17 Novembre17.11« Les grandes puissances ne s’intéressent pas aux problèmes régionaux des pays d’Asie centrale »

L’historien kazakh Burkitbay Ayagan s’exprime sur le Centre de civilisation islamique d’Ouzbékistan et les problèmes actuels de la région

-

30 Septembre30.09

30 Septembre30.09Quand la mer devient une mémoire

Pourquoi Tokaïev se préoccupe de l’état de la plus grande mer fermée de la planète

-

15 Septembre15.09

15 Septembre15.09« Nous ne jouons certes pas le premier rôle dans le monde de l’art contemporain, mais nous y apportons notre contribution. »

Valeria Ibraeva sur le premier musée d’art contemporain d’Asie centrale, ouvert à Almaty

-

01 Septembre01.09

01 Septembre01.09« Pour préserver la paix sociale »

Le Kazakhstan interdit le port du niqab dans les lieux publics

-

31 Octobre31.10

31 Octobre31.10Rattraper l’Ouzbékistan

Alisher Aminov sur les problèmes du football kazakh et les mesures pouvant y remédier

-

17 Septembre17.09

17 Septembre17.09Une coopération risquée

Pourquoi traiter avec la Chine est plus difficile qu’il n’y paraît à première vue